Site Search

Search within product

第698号 2018(H30) .02-03発行

Click here for PDF version

農業と科学 2018/02-03

本号の内容

§細粒黄色土における土壌中可給態リン酸含量が

早生タマネギの収量および成分含量に及ぼす影響

長崎県農林技術開発センター

石井 研至

§被覆尿素を用いた春一発肥料による

カンキツの年1回施肥技術

三重県熊野農林事務所農政室

地域農政課長 中村 元一

(前 重県紀州地域農業改良普及センター)

細粒黄色土における土壌中可給態リン酸含量が

早生タマネギの収量および成分含量に及ぼす影響

長崎県農林技術開発センター

石井 研至

Introduction

長崎県のタマネギ作付面積は早生品種約188ha,普通品種約24ha,加工用品種約73haである1) 。早生タマネギは県下各地で栽培され,特に,県央地区では,諫早市の五家原岳から本明川,諫早湾調整池に続く温暖で日当りの良い丘陵地の緩斜面を中心に約100haが作付けされている2) 。当地区は,栽培が始まってから百十数年の歴史があり,県内でも有数な産地で,全国消費地へのタマネギの供給に寄与している。しかしながら,長年にわたる連作は,作土に養分集積を招き,連作障害とみられる収量・品質の不安定化などが危惧されている。このような中,2008年に生じた肥料価格の高騰を契機として,リン酸,加里を節減した低成分(低コスト)肥料の普及が本格化し,関連する多くの試験等が行われてきた。しかしながら,西南暖地で,当地区に広く分布する重粘で緻密な細粒黄色土での試験例は少ない。一方,同時期の諫早湾干拓の完成により,周辺地である当地区においても,一層の環境に負荷の少ない土壌管理,施肥法等の取組みへの協力が求められている。そこで,2014年〜2017年にかけて当該地区の連作圃場の作土の化学性を調査するとともに,熟畑化の指標とされてきたリン酸に注目し,リン酸施肥量および土壌中可給態リン酸含量がタマネギの収量・品質に及ぼす影響とリン酸を減肥した低成分肥料の有効性を調査したので紹介する。

2. Testing Method

1)土壌調査

2014年〜2015年の夏期において前述の地域65圃場の作土を採取し,化学性を分析した。

2)圃場試験

本試験は諫早市西部の丘陵地低位部に位置する長崎県農林技術開発センターの圃場で2014年11月から2017年4月にかけての3ヶ年実施した。

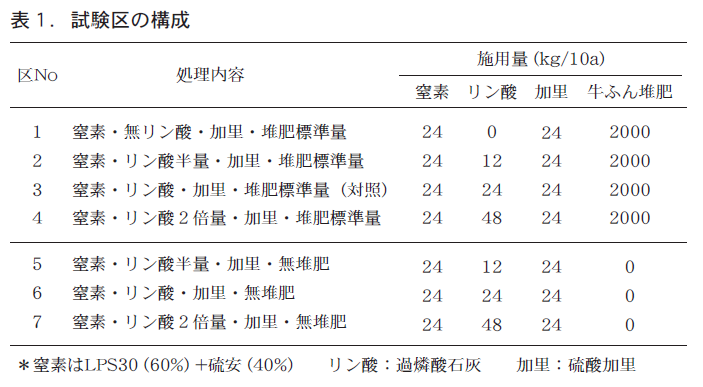

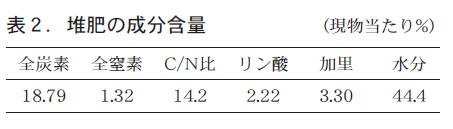

試験区の構成は表1のとおりで,堆肥施用の有無に,慣行の窒素施肥量24kg,加里施肥量24kgとし,リン酸施肥量を0,12,24,48kg/10aの4水準と設定した。窒素は被覆尿素肥料(LPS30)由来窒素60%,硫安由来窒素40%とした。これらの肥料を全量基肥施肥した。堆肥の成分含量は表2に示した。

耕種概要は,供試した品種が「レクスター1号」で,9月下旬128穴のトレイに専用培土を用いて播種し,11月下旬に定植した。また,5月下旬〜7月上旬は緑肥作物(スーダングラスとセスバニア混播)を作付し鋤き込んだ。土壌改良資材として,苦土石灰を40kg/10a施用した。栽植密度は,畦幅150cm,株間12cmの4条千鳥植えとした。翌年の4月下旬に収穫した。また,試験は2014年〜2017年の3作実施したが,べと病の発生が発生予察事業の調査実施基準で判断すると,2015年産の1作目の発病程度が中で,全国的に発生が問題化した2016年産の2作目は発病程度が甚であったため,発生のなかった2017年産を中心に紹介する。

Results and Discussion

1)土壌調査結果

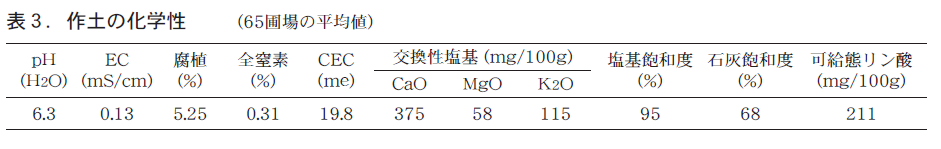

当該地区の土壌は安山岩質砕屑岩を母材とする残積性の黄色土で,土性は重粘で緻密である。作土のC E C は約2 0 で,保肥力は中庸である。腐植も約5%と長年の土づくりの成果として,緩衝能の高い作土を創出している(表3) 。

一方で,可給態リン酸含量は平均211mg/100gと集積傾向がみられ,また,加里をはじめとした塩基含量にも同様の傾向がみられる。しかし,可給態リン酸含量と加里含量との統計的な相関は低かった。

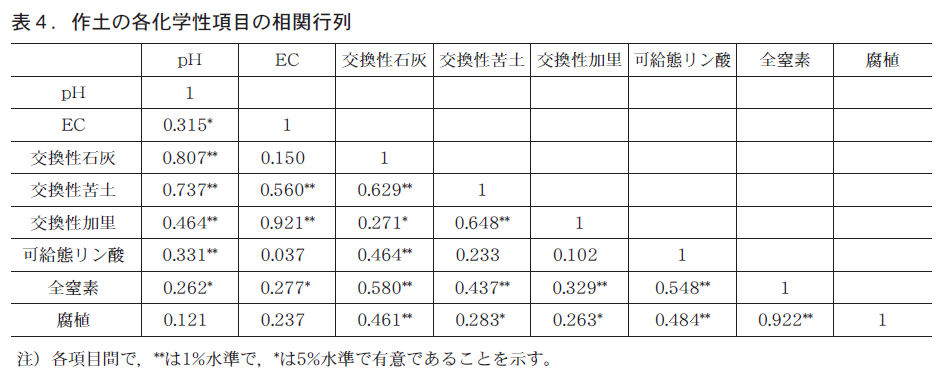

作土の化学性の項目について相関行列表を作成し(表4) ,これら成分の集積が各項目間に及ぼす影響を考察した。pH値は,石灰等塩基類,可給態リン酸,全窒素,腐植の間で相関行列の有意性は高く,また,石灰,苦土,加里の相関係数は大きかった。EC値は,苦土,加里,全窒素の間で有意性は高く,特に,加里の相関係数は大きかったが,可給態リン酸との有意な相関は認められなかった。可給態リン酸含量でみると,pH,石灰,全窒素,腐植との相関の有意性は高く,特に,全窒素,腐植との相関係数は大きかった。

以上から,家畜ふん堆肥施用や施肥による石灰,苦土,加里,全窒素,可給態リン酸含量の変動によりpH値は変動し,苦土,加里,全窒素含量の変動によりEC値は変動することが検証できた。可給態リン酸含量の変動ではEC値の影響は小さいことも検証できた。また,可給態リン酸の変動は,全窒素および腐植の変動と相関が高かった。このことから,土づくり資材や家畜ふん堆肥等で土づくりを熱心にすることにより,腐植の増加(緩衝能の増加)とともに,可給態リン酸含量も増加すると思われた。しかしながら,可給態リン酸含量の増加によりEC値は増加しないことから,タマネギの根に障害を及ぼす可能性は低いと思われる。

一方,これらの成分が増加傾向にあるが,当産地はほぼ全域で収穫後にソルガム等の緑肥作物が栽培され,梅雨期の養分流亡抑制,濁水発生抑制等に努めている。そして,このことが重粘で緻密な土壌の物理性改善,緩衝能の向上等にもつながっている。

2)圃場試験

(1)収量および品質

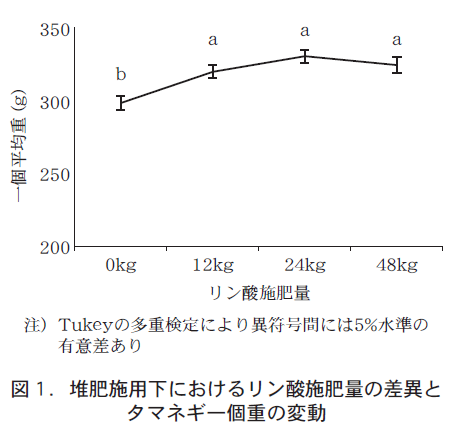

牛ふん堆肥を2t/10a施用して,リン酸を0,12,24,48kg/10aそれぞれ施肥した区間でみると,A品の一個重は,標準の24kg施肥が331gで,24kg区≥48kg区≥12kg区>0kg区の順であった。0kg区と12kg,24kg,48kg区は有意な差異がみられたものの,12kg,24kg,48㎏区の3区間では有意な差異はみられない。しかし,24kg施肥を境として,減少傾向がみられた(図1) 。

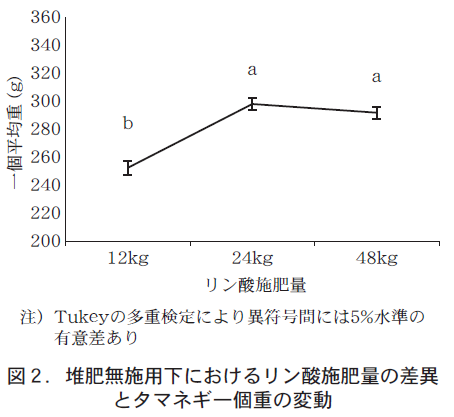

牛ふん堆肥を施用せず,リン酸を12,24,48kg/10aそれぞれ施肥した区でみると,A品の一個重は,12kg区に比べて24kg,48kg区は大きく,有意な差異がみられる。しかし,牛ふん堆肥施用区と同様に,24kg施肥区を境として,減少傾向がみられた(図2) 。

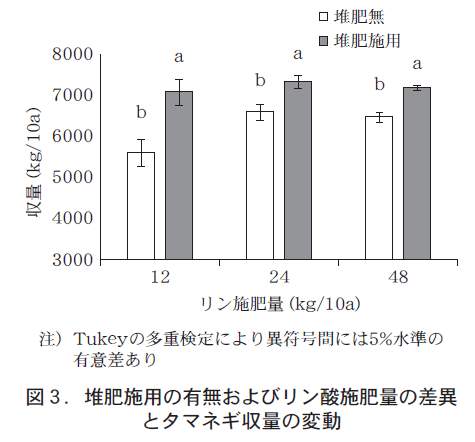

収量も同様に,牛ふん堆肥施用の有無に関わらず,リン酸施肥量24kg/10aで高く,48kg/10a施肥でやや低くなる傾向にあった。また,同量のリン酸施肥区間では,牛ふん堆肥を施用しない区に比べて,施用した区すべてが統計的に有意な差で増収した(図3) 。

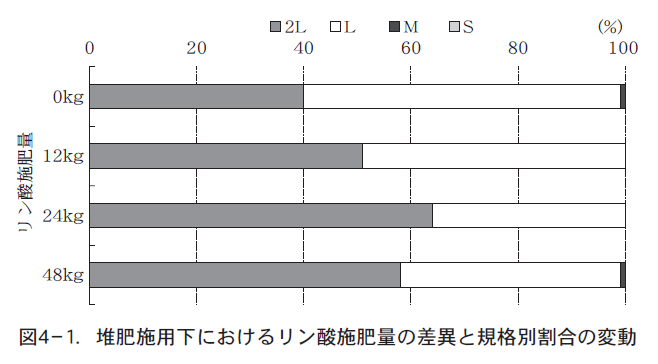

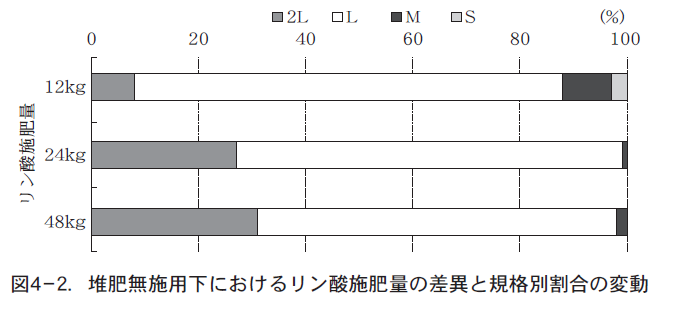

規格別割合は,リン酸施肥量を増加することで2L級品は多くなったが,48kg/10a施肥で2L級品はやや減少した。また,同量のリン酸施肥区では,牛ふん堆肥を施用することで2L級品は著しく増加した(図4−1,図4−2) 。

以上から,早生タマネギの全量基肥施肥において窒素,加里の施肥量を24kgとし,リン酸の施肥量を0,12,24,48kg/10aとすると,早生タマネギの収量は24kg/10aまでは増加するが,48kg施肥では,減少あるいは鈍化することが明らかになった。また,牛ふん堆肥2t/10a施用は,リン酸施肥量の変動に関わらず増収効果があることが検証できた。

一方,牛ふん堆肥を2t施用すると,リン酸を慣行24kgから50%減肥してもほぼ同程度の収量となることも検証できた。

(2)早生タマネギの収量と土壌中可給態リン酸含量の関係

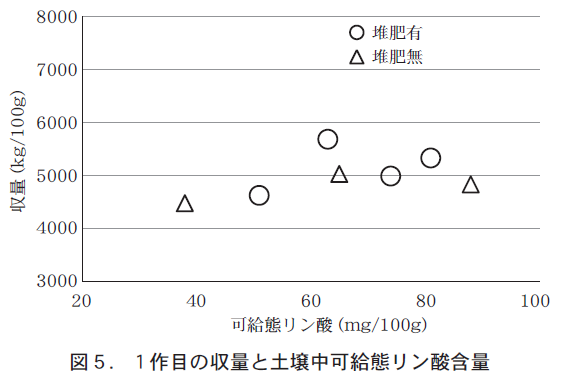

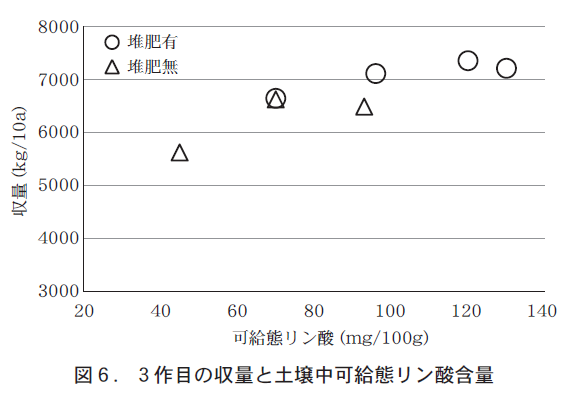

牛ふん堆肥を2t施用して,リン酸をそれぞれ0,12,24,48kg/10a施肥すると,3作目には,土壌中可給態リン酸含量は70,96,120,130mg/100gとなり,牛ふん堆肥を施用せずに12,24,48kg/10aリン酸を施肥すると,45,70,93mg/100gとなった。

土壌中可給態リン酸含量水準と早生タマネギの収量との関係では,牛ふん堆肥を2t/10a施用して栽培すると,1作目(図5)に比べ,可給態リン酸含量は100〜130mg/100gへ増加したが,収量は鈍化する傾向がみられた(図6) 。

このことは,相馬 3) らの結果とほぼ一致した。一方,牛ふん堆肥を施用せずに栽培すると,可給態リン酸が約70mgで収量は鈍化する傾向がみられた(図6) 。

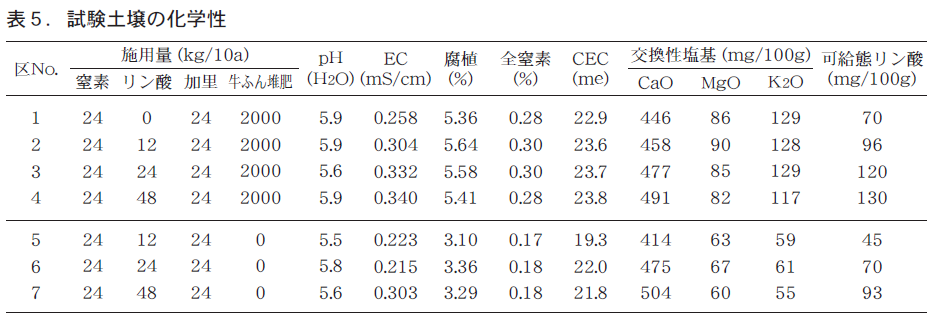

3作栽培後の土壌の化学性を表5に示す。可給態リン酸含量の差異を除けば,牛ふん堆肥施用の有無による成分変動が大きく,3作連用により,腐植,全窒素,保肥力(CEC)が増加し,土壌の緩衝能が高くなると同時に,交換性加里含量,可給態リン酸含量が増加した。

(3)早生タマネギの収量とリン酸吸収量の関係

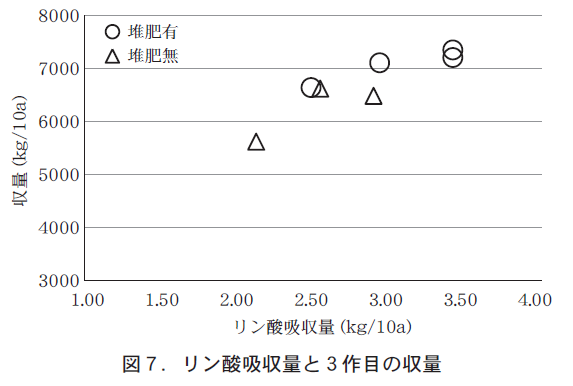

牛ふん堆肥を2t施用して,リン酸をそれぞれ0,12,24,48kg/10a施肥すると,3作目の早生タマネギのリン酸吸収量は2.49,2.94,3.42,3.42kg/10aとなった。牛ふん堆肥を施用せずにリン酸をそれぞれ12,24,48kg/10a施肥すると,リン酸吸収量は2.13,2.55,2.97kg/10aとなった。収量とリン酸吸収量の関係は,牛ふん堆肥を施用すると,収量の鈍化傾向がみられた土壌中可給態リン酸含量約100〜130mg/100gの時,リン酸吸収量は約3kg〜3.4kgであった。牛ふん堆肥を施用しない場合,収量の鈍化する傾向がみられた可給態リン酸含量約70mg/100gにおけるリン酸吸収量は約2.6kgであった(図7) 。

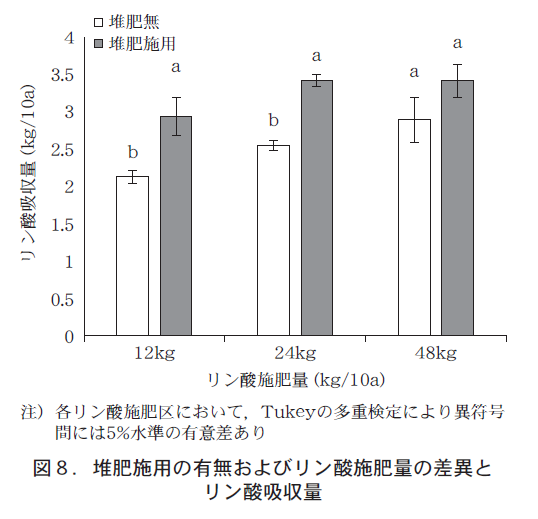

また,牛ふん堆肥を施用することにより,12,24,48kg/10aのリン酸施肥全区で,リン酸吸収量は増加した(図8) 。特に,12,24kg/10a施肥区では有意な差で増加し,3作施用した牛ふん堆肥由来のリン酸の肥効が裏付けられた。しかしながら,48kg/10a施肥区では有意な差はみられなかった。

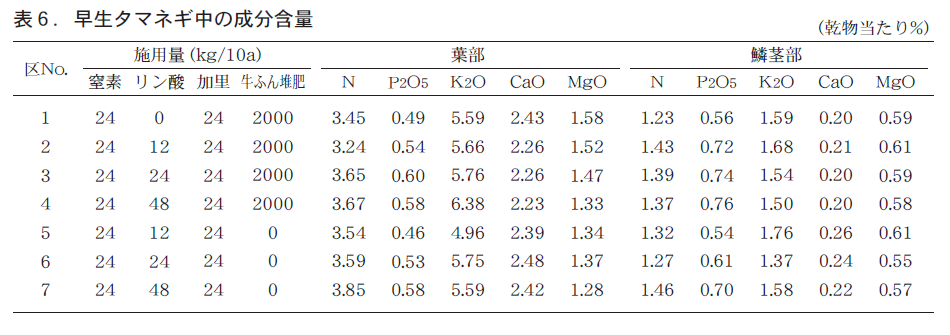

早生タマネギのリン酸以外の無機成分含量の変動をみると,今回の試験では,鱗茎部においてリン酸含量が増加すると,石灰含量がやや減少する傾向がみられた(表6) 。

Summary

本県に広く分布する細粒黄色土の圃場において,早生タマネギの収量・品質を確保して,施肥コストの節減および環境に負荷の少ない施肥技術の確立を図るために,連作圃場の作土の化学性を調査し,熟畑化の指標とされてきたリン酸が早生タマネギの収量・品質に及ぼす影響を検討した。

タマネギの連作圃場は,長年にわたる土づくり等の成果として,腐植含量等が高く,作土の物理性改善,緩衝能の向上等につながっているが,可給態リン酸含量,加里を始めとした塩基類に集積がみられる。

土壌中可給態リン酸含量と早生タマネギの収量との関係では,細粒黄色土においても,牛ふん堆肥を2t/10a/年連用すると,収量は可給態リン酸含量100〜130mg/100gで最大となり,それ以上では鈍化することが示唆された。

また,牛ふん堆肥を2t施用することにより,リン酸施肥を慣行24kg/10aから50%減肥しても,慣行とほぼ同程度の収量となることが検証できた。

今回の試験では,地元の協力を得て,地元で普及しているたまねぎ名人(15−15−15,全窒素に対してLP40由来窒素を約60%配合) ,たまねぎ名人2号(15−10−10,全窒素に対してLPS30由来窒素を約60%配合)を対照肥料として,更に,リン酸,加里を節減した低成分肥料(20−8−7,全窒素に対してLPS30由来窒素を約60%配合)について,緑肥作物の作付け・鋤き込み,堆肥施用のもとで,実証試験を試みた。その結果,慣行肥料に対して約103〜105の収量指数で,ほぼ同程度の収量をあげることができた。これらの施肥コストの試算では,たまねぎ名人を100%とすると,たまねぎ名人2号で14%,試験低成分肥料で28%のコスト節減につながる(全農長崎県本部試算) 。

このようなことから,細粒黄色土の畑地で栽培する早生タマネギでは,土壌診断の結果,可給態リン酸含量が100〜130mg以上であれば,緑肥の栽培と家畜ふん堆肥の適正施用のもと,全量基肥施肥においても,リン酸,加里の50%減肥が可能であると思われた。但し,作型が早生品種での試験であり,他の作型については今後の検討が必要である。

多くの関係機関,指導員が呼びかけているように,農作物の収量・品質を確保して,施肥コストの節減,環境に負荷の少ない施肥を行うには,定期的な土壌診断を実施し,土壌の物理性や土壌養分の化学性等を把握し,診断結果に基づく施肥量調整および品目・品種の生育ステージに適合した緩効性肥料や低成分肥料の選定,畦内施肥等の局所施肥技術等を導入することが重要である。

今回の調査は全農委託肥料試験の結果等を活用して,とりまとめを行った成績であり,ご協力を頂きました全農長崎県本部をはじめ関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。

5.参考文献・資料

1)長崎県玉葱部会(全農長崎県本部)

:平成29年産玉葱出荷協議会資料

2)長崎県央農業協同組合たまねぎ部会

:平成29年度生産振興大会資料

3)相馬暁,岩渕晴朗:

りん酸肥沃度及びりん酸施肥がタマネギの生育・収量に及ぼす影響,

北海道立農試集報,47,47−56(1982)

被覆尿素を用いた春一発肥料による

カンキツの年1回施肥技術

三重県熊野農林事務所農政室

地域農政課長 中村 元一

(前 重県紀州地域農業改良普及センター)

1 はじめに

ウンシュウミカン栽培における生産コストの現状をみると,農業経営費における肥料費の割合は10%と高い。これは品質の良い果実を生産するために施肥が重視されているためである。また,作業別労働時間における施肥の割合は3%と比較的低いが,施肥作業はほとんど機械化されておらず,労働強度は大きい。高齢化が進むカンキツ産地では,施肥の低コスト化・省力化は大きな課題である(農林水産省,品目別生産コスト縮減戦略) 。

三重県下最大のカンキツ産地であるJA三重南紀管内(熊野市・御浜町・紀宝町,カンキツ栽培面積873ha,うちウンシュウミカン659ha,中晩柑214ha)(平成27年産特産果樹生産動態等調

査)では,平成17年から始まったウンシュウミカンの極端な隔年結果に対する対策の一環として,適正施肥量の確保を目指した施肥コストの低価格化に取り組んできた。

さらに,国際的な肥料原料相場の高騰により,平成20年度から21年度にかけて末端の肥料価格が急激に上昇し,施肥コストの低減が強く求められていた。

ここでは,平成22年度から,三重県・JA三重南紀・JA全農みえ・ジェイカムアグリ㈱などが協働して取組んできた現地試験と,その結果開発した新型肥料について紹介する。

JA三重南紀では,三重県による試験研究成果に基づき,平成15年頃から既に被覆(肥効調節型)肥料が苗木や一部の品種において,省力化を目的として採用されてきたが,被覆肥料の価格が割高であることが課題であった。

そこで,①既存の施肥体系より低コスト化,②収穫時期と競合しない3月施肥,③省力化のため年1回の施肥を目標に掲げ,被覆尿素LPコート(ジェイカムアグリ㈱製)をベースとした新型肥料の開発に取組むこととした。

2 溶出試験

カンキツの通常の施肥方法である樹冠下への表面施用で中耕しない場合の実際の溶出を確かめるため,平成22年から23年の2年間次のような溶出試験を行った。

LPコートを定量不織布袋(ティーバッグ)に入れ,3月下旬に樹冠下表層へ設置した。風による飛散や鳥獣害防止などのため,さらにネットで覆った。1ヶ月ごとに2袋ずつ回収し,ジェイカムアグリ㈱社内で,PDAB発色による吸光光度法により尿素態窒素成分を測定し,溶出率を求めた。

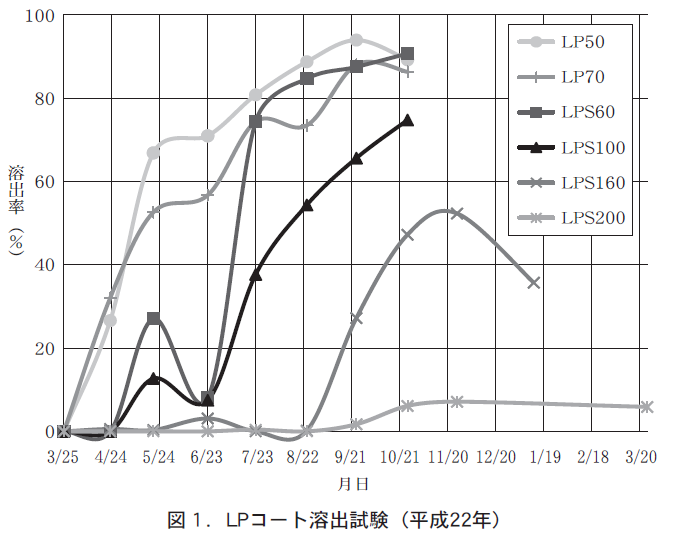

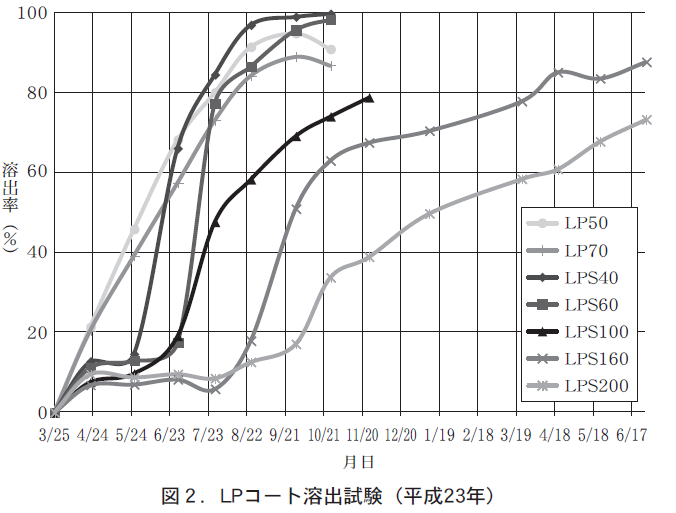

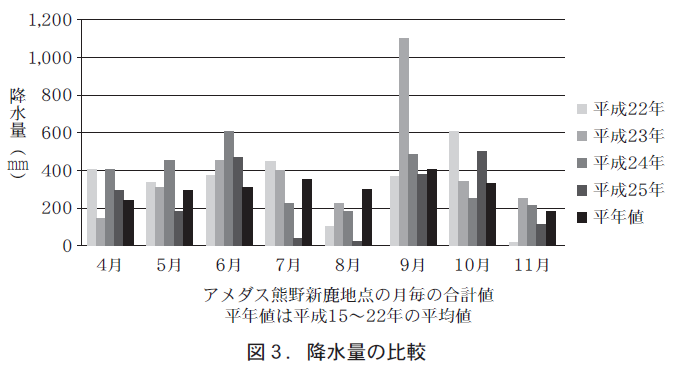

いずれの銘柄においても,樹冠下表層施用の場合,窒素溶出が80%を超えるまでの日数は,メーカーが表示する溶出期間(25℃の水中で80%が溶出する期間)に比べ,相当遅れることが判明した。また3月下旬施用の場合,溶出期間が100日以上の銘柄については,夏期(8月)の降水量が少ない干ばつ傾向の年はさらに溶出が遅れると判断された(図1,図2,図3) 。

この溶出試験と同時に,平成22年から25年の4年間,春一発肥料(A社製,保証成分14−3−5,被覆尿素はLP50(リニア型) +LPS200(シグモイド型)を使用,平成24年からLPS200をLPS160(シグモイド型)に変更)を試作し,3月下旬施用現地試験を行った。平成22年から24年の3年間においては,慣行施肥区と比較しても問題は認められなかったが,平成25年の夏期(7月から8月)の極端な少雨および干ばつによるLP50の溶出遅れと,9月以降の降雨によるLPS160の初期溶出が重なったことにより,ウンシュウミカンの試験区の果実に着色遅延・果皮の肥厚・糖度低下など品質不良が多発したため,残念ながら現地試験を中断せざるを得なかった。

ウンシュウミカンでは,施用した窒素は8月までにすべて樹体に吸収させてしまう必要がある。9月に吸収した窒素は果実にも転流し,着色遅延や果皮の肥厚,糖度低下などを引き起こし,果実品質に悪影響を及ぼすとともに,浮皮の発生も助長すると報告されている(長崎県果樹試験場,農林水産省指定試験成績,昭和43年から平成7年) 。平成25年の現地試験の結果はこのことを裏付けると判断された。

3 三重南紀晩柑一発(保証成分14−4−7)

中晩柑においては,慣行栽培では3月・6月・8月・11月の年4回施肥が行われており,生育期間中連続した肥効が求められる。上記溶出試験の結果に基づき,「三重南紀晩柑一発」を開発し,平成26年から27年の2年間現地施用試験を行った。本肥料の特徴としては,以下の3点である。

①春肥相当として硫安を配合,

②夏肥相当としてマイルドキープN723(A社製緩効性化成肥料,保証成分17−2−3−4)を配合,

③夏秋肥相当としてLP100(リニア型)を配合。

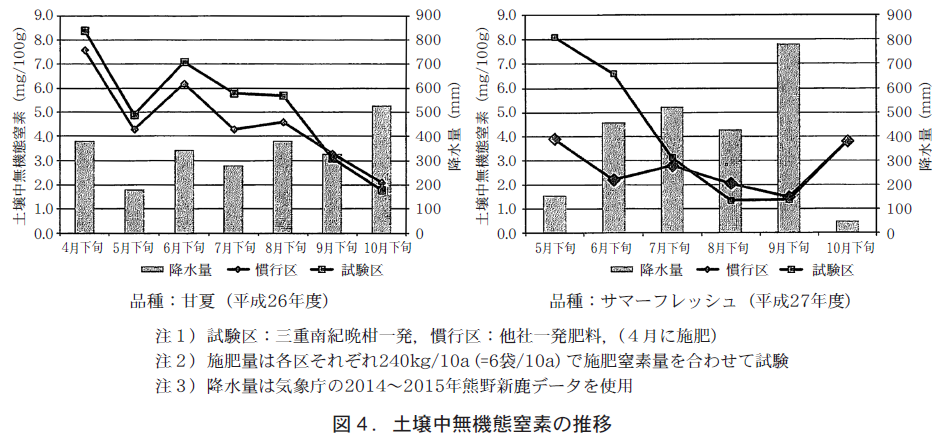

施用後の土壌分析結果から,平成23年から採用されている従来品「南紀らくらく有機447」(B社製,保証成分14−4−7)と比較して同等の窒素溶出が確認された(図4) 。

本肥料により,①利用率向上による窒素施用量の低減(慣行の76%) ,②低コスト化(慣行の73%) ,③省力化(施肥回数年4回→年1回)が実現し,販売開始後その利用面積は,平成28年15ha,平成29年25haと順調に増加している。

4 三重南紀極早生省力436(保証成分14−3−6)

当産地のウンシュウミカン栽培では,マルチ栽培の普及や完熟化により,樹勢維持のための夏(花)肥の重要性が高くなってきている。しかし,当産地の農家は,上記の果実品質への悪影響に対する懸念から,夏肥を敬遠する傾向がある。そこで,「農家は春肥をやったつもりでも夏肥的に効く」ことをコンセプトに「三重南紀極早生省力436」を開発し,平成25年から26年の2年間現地試験を行った。本肥料の特徴としては,以下の3点である。

①夏(花)肥相当として窒素はLPS40,カリはけい酸加里を配合,

②春肥相当として加工家きんふん肥料など安価な有機質肥料を配合し低コスト化,

③15kg袋の採用により軽量化。

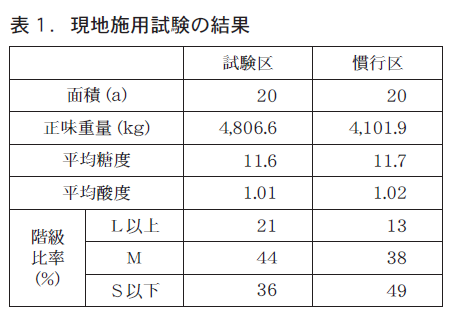

現地試験の結果は,果実品質(糖度・酸度)については試験区と慣行区は同等で,収量については慣行区より試験区は大玉で収量が多い傾向が確認された(表1) 。

本肥料により,①利用率向上による窒素施用量の低減(慣行の70%) ,②低コスト化(慣行の70%) ,③省力化(施肥回数2回→1回)が実現した。本肥料は次の項で述べる肥料へ発展させている。

5 温州みかんストロング春一発(保証成分12−5−5)

これまでのノウハウの集大成として開発したのが「温州みかんストロング春一発」である。本肥料は,「三重南紀極早生省力436」をもとに,A社の混合石灰肥料「ストロングバランス」(保証成分,アルカリ分35,く溶性苦土12%,く溶性マンガン0.2%,く溶性ほう素0.2%)を配合した「オールインワン肥料」である。

特徴としては以下の5点である。

①土壌(酸性)改良のためストロングバランスを配合(カルシウム補給,土壌(酸性)の改良,苦土・微量要素の補給) ,

②春肥相当として加工家きんふん肥料など安価な有機質肥料を配合し低コスト化,

③夏(花)肥相当としてLPS40とけい酸加里を配合,

④秋肥相当としてLPS200を配合,9月の肥効を抑え10月以降の肥効を実現,

⑤15kg袋による軽量化。

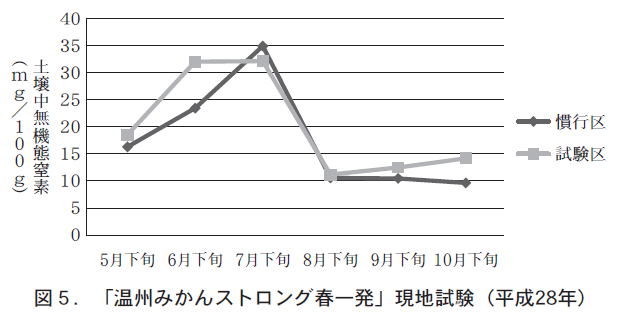

本肥料は平成28年から現地試験,平成29年から試験販売を開始している。平成28年の現地試験の結果は,果実品質(糖度・酸度)については試験区と慣行区は同等で,土壌分析結果から試験区は慣行区と同等の窒素溶出が確認された(図5) 。

本肥料の本格販売の開始・普及により,①利用率向上による窒素施用量の低減(慣行の90%) ,②低コスト化(慣行の70%程度) ,③省力化(施肥回数年4回+土壌酸性の改良年1回=年5回→年1回)が可能となる。

6 おわりに

溶出試験に基づき,被覆尿素をベースとして原料の配合を工夫し,地域の実情(気象・土質・作物)に応じた一発(オールインワン)肥料を設計・開発することにより,年1回の施肥が実現し,施肥量の低減・低コスト・省力化が可能となる。

また,一発(オールインワン)肥料は,供給(販売)側にとってもメリットが大きい商品である。本肥料は肥効時期を考慮して設計・配合しているため,施用時期(3月)を厳守する必要がある。これは供給側にとっては100%予約対応により,予め必要量が想定できるうえ,当用として余分な在庫を持つ必要が無いことを意味する。

農家にも供給側にもメリットが大きい一発(オールインワン)肥料は,今後の産地の維持発展を担う生産資材としての役割は大きく,その改良と普及がこれからの課題である。